واقع.

3 محرم الحرام 1446هجرية.

10 تموز 2024م.

دراسات في الوقف والابتداء (1).

بحوث متسلسلة حول الوقف والابتداء

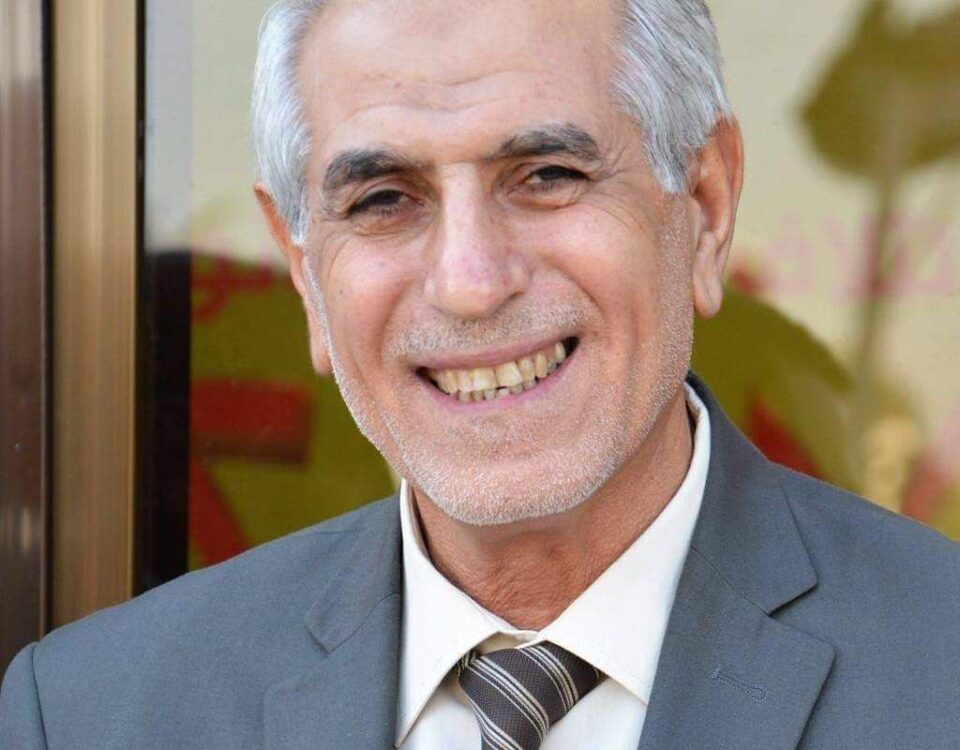

الشيخ الدكتور باسم العابدي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .

تناول العلماء والباحثون المتمرسون منهم وغير المتمرسين مسائل الوقف والابتداء من جهات شتى وكان اشتغالهم كله – لاسيما القدامى- في الوقف والابتداء منصبا على علم الوقف والابتداء فحرروا كثيرا من مسائله وقرروا وفيرا من قواعده كل ذلك كان في إطار كتاب الله المجيد القرآن الكريم وهذا هو الجزء الأهم في الوقف والابتداء.

من جانب آخر اتجهت بعض الدول الإسلامية في العصر الحديث لإقامة مسابقات القرآن الكريم فلجات الى وضع قوانين للتحكيم في هذه المسابقات فنتج على ضوء هذا الوضع مفهوم آخر في الوقف والابتداء اطلق عليه ( تحكيم الوقف والابتداء ) وإن كان يستند في جذور مسائله الى علم الوقف والابتداء.

وعلى ضوء ماذكر يمكن تقسيم بحث الوقف والابتداء على قسمين:

الاول: علم الوقف والابتداء .

الثاني : تحكيم الوقف والابتداء.

سنبدأ بالقسم الثاني وهو تحكيم الوقف والابتداء كونه موضع ابتلاء الأوساط القرآنية في هذا الزمن.

في هذا البحث لابد من الإجابة عن عدد من الأسئلة منها:

١. ماذا يعني تحكيم الوقف والابتداء؟

٢. هل ان تحكيم الوقف والابتداء علم ام فن؟

٣. متى واين صار تحكيم الوقف والابتداء على وفق لوائح مكتوبة؟

٤. من الذي أدخل لوائح التحكيم الى العراق وكيف كان التحكيم قبلها؟

٥. مامواصفات محكم الوقف والابتداء وهل يستطيع أي أحد تحكيم الوقف والابتداء؟

٦. ما الإشكالات التي تكتنف الساحة القرآنية في العراق والعالم الاسلامي من جهة التصدي لتحكيم الوقف والابتداء وهل هي علمية ام أخلاقية؟

٧. مالمعيارية في تقسيم الدرجات والترجيح بين محاور التحكيم الأربعة هل هي القيمة الفنية التي يدركها الذوق والاستحسان أم هي القيمة العلمية التي يدركها العقل والفكر ؟

٨. ما ذا يجب ان يكون الأصل لدى محكم الوقف والابتداء هل هو التشدد بالمحاسبة مع وجود وجه للجواز ام التساهل بالبحث عن وجه للجواز عند أحد العلماء وما متطلبات هذا الأمر؟

وضعت في المبحث السابق ملمحا اجماليا للاتجاه الثاني في موضوع الوقف والابتداء وهو التحكيم ؛ وسأتناول في هذا المبحث التحكيم من جهة دلالاته اللغوية والاصطلاحية ؛ وبيان وجه المقاربة بين التحكيم بمعانيه المتداولة في اللغة والشريعة وبين المعنى المتعارف للتحكيم في المسابقات القرآنية وأمثالها.

فالتحكيم على ما ذهب اليه اللغويون يدور في فلك مجموعة من المعاني منها: التفويض في الحكم , والفصل في المنازعات, وفض الخلافات , ويستعمل كذلك في القضاء يقال : حكم فلانا في الأمر , أي: جعله حكما , ومنه قوله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}.

أما في الاصطلاح فلم يرد في مدونات العلماء المشتغلين بعلوم القرآن من مفسرين وغيرهم تعريف هذا النوع من التحكيم فأكثر مايغلب عليه عندهم معناه اللغوي ومنه: فض النزاعات ؛ والفصل بين الخصوم لذلك جاءت تعاريفهم الاصطلاحية منسجمة مع هذا المنحى , اما التحكيم بالمعنى الذي نحن بصدد بحثه فلم يرد في الآثار والمدونات القرآنية القديمة مثل هذه المصطلحات او الفعاليات التي ظهر فيها فعل التحكيم إلا ما ورد في ما أسموه: (خيمة التحكيم) وهي خيمة أو منصة عبارة عن قبّة حمراء كانت تضرب للشاعر النابغة الذبياني في سوق عكاظ ليحكم فيها بين الشعراء وتكون كلمته هي الفاصلة في تفضيل شاعر على شاعر وقصيدة على اخرى ؛ ولعل هذا النوع من التحكيم أقرب للتحكيم المبحوث فيه وقوامه الفصل بين القراء وتقويم الأفضل تلاوة منهم.

أما فقهاء الشريعة وفقهاء القانون فقد ذكروا بعض التعريفات للتحكيم لم تبتعد كثيرا عن المعنى الذي ذكره اللغويون, ولعل أحسن هذه التعريفات ماذكره صاحب الجواهربقوله: (الظاهر كون المراد من التحكيم فعل ما يتحقق به الإصلاح والتأليف).

ولو تأملنا وقارنا بين حالة التخاصم التي اشار اليها الفقهاء وبين حالة التباري في المسابقات القرآنية فسوف نكتشف وجها للمقاربة إذ ان الجهتين تتنافسان لتحصيل الفوز والنصر وإن كان الفريق الاول تكتنف مباراته الخصومة والعداوة فيما لا توجد – في الغالب- عداوة بين القرّاء المتنافسين في المسابقات القرآنية بل يظهر مشروعية هذه المنافسة وأرجحيتها بدليل قوله تعالى: {وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ}.

وبهذا الوجه يصح تسمية عملية النظر في أفضلية قارئ على آخر بالتحكيم.

وثمة جهة مقاربة بين مفهوم التحكيم للمتسابقين مع مفهوم آخر وهو مفهوم النقد الذي عرّفه بعضهم بأنه : النَّظر في الأثر وتحليله مضموناً وشكلاً، ثمّ الحكم عليه وتقويمه.

وكأنّ محكم المسابقات القرآنية ينظر في أثر القراء المتنافسين (تلاواتهم) ويحللها ليحكم بحسب اختصاصه على الأحسن والأكثر تتبعا وتطبيقا لقواعد التلاوة وقوانينها.

المصطلحات الثلاثة المشهورة في من يتصدى للتحكيم.

اشتهرت ثلاثة مصطلحات للتعبير عن الشخص الذي يتصدى لمهمة التحكيم وهذه المصطلحات هي ( الحَكَم – المُحَكِم – المُحَكَم) وقد وقع الخلاف في صحة إطلاق بعضها على المخلوقين مايلزم منه تناولها بشيء من التفصيل.

1. الحَكَم . وهي الصيغة الأكثر تداولا في المجالات العلمية والرياضية والفنية وغيرها ولكن مايعنينا منها هو المسابقات القرآنية إذ يُعبَرعن الشخص الذي يتصدى للتحكيم بين المتسابقين في المسابقات القرآنية بلفظ (الحَكَم) إلا أن هذا التداول للمصطلح وانتشار هذه الصيغة في التوصيف والتعبير لم يغط على وجود رأي مناهض لاستعمال هذا المصطلح فقد ظهرت آراء مخالفة تقول بعدم جواز اطلاق هذه الصيغة على غير الله تعالى لأن: (الحَكَم) من أسمائه عز وجل بدليل قوله تعالى{ أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ } فالآية دلت على حصر التحكيم به سبحانه ولعل الحرورية من الخوارج مصداق واضح لهؤلاء المعترضين حين اعترضوا على أمير المؤمنين عليه السلام في مسألة التحكيم في صفين استنادا الى هذه الرؤية على أن الله سبحانه هو وحده له حق التحكيم ؛ وقالوا كلمتهم الشهيرة : ( لاحُكمَ إلا لله).

وتعرض الخليل الى هذا الراي وعبر عنه بقوله: يقال: نهي أن يسمى رجل حكما.

لكن الحق هو جواز إطلاق أسماء الله سبحانه وتعالى على غيره ومنها التسمية بأسماء وصفات مثل: رزاق وفتاح وكريم وغيرها, كما أن عددا من الآيات القرآنية دلت على إناطة التحكيم بغير الله تعالى ومنها قوله تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ}.

وأطلقت الاية (35) من سورة النساء على بعض الناس العاديين تسمية (حَكَم) وذلك في قوله تعالى: { وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ}.

واستعملها المتنبي في أحد أبيات قصيدته المشهورة التي يعاتب فيها سيف الدولة الحمداني بقوله: ( يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم).

وقالت العرب في الأمثال: في بيته يؤتى الحكم.

مع عدم الخلاف في أن الحكم بالأصالة لله سبحانه وإن مالغيره رشحات منه عز وجل .

وعليه يصح إطلاق مصطلح ( الحَكم) بفتح الحاء والكاف على من يمارس التحكيم في المسابقات القرآنية بناءعلى ماذكر من استشهادات ودلائل.

2. مُحَكِّم. بكسر الكاف كـ(مُعَلِّم ) و (محدّث) بصيغة اسم الفاعل , وقد شاع استعمالها وإطلاقها على من يمارس عملية التحكيم في المسابقات القرآنية والرياضية والثقافية وغيرها , إلّا إنّ بعض اللغويين وتبعهم بعض الباحثين لم يرتضوا هذا التوصيف , وقالوا إنّ من يباشر عملية التحكيم لايصح وصفه بالمحكِّم (بكسر الكاف) لأنه تصدى لهذه العملية بتعيين غيره له فالذي نصبه وجعله حكما هو المحكِّم (بالكسر) وهو مُحَكَّم( بالفتح) , وعللوا قولهم بأن معنى الفعل(حكّمَ) هو (اتّخَذَ حَكَما) أو (جعل غَيرَه حَكَما) , وليس (صار هو حَكَما ) , واستدلوا عليه بقوله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ} أي يجعلونك حكما .

وذهب الجوهري (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ٥: ١٩٠٢ ) الى أن (المحكَّم) بالفتح هو الشيخ المجرب واستدل عليه بشعر طرفة بن العبد:

ليت المُحكم والموعوظ، صوتكما تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا.

إلّأ أن الفيروز آبادي غَلَّطَه في ذهابه لفتح الكاف في شعر طرفة , وكذلك فعل الزبيدي فقال: (( وغَلِطَ الجوهريُّ في فَتْح كافِه )أي أن الفيروزآبادي والزبيدي يقولان إن حرف الكاف في كلمة ( المحكّم ) في شعر طرفة مكسور وليست مفتوحا.

ويفهم منه جواز اطلاق( محكم) بالكسر على الشخص الذي يمارس عملية التحكيم بنفسه.

3. مُحَكَّم: بتشديد الكاف وفتحها كمجرَّب , ويأتي بمعنى التولية وإسناد المسؤولية الى جهة أو شخص ما , ولهذا ذهب بعض اللغويين و الدارسين – كما ذكرنا سابقا- الى ترجيحه في توصيف الشخص الذي يقوم بعملية تحكيم المسابقة القرآنية على أساس أنه منتخب ومختار من الجهة المعنية بالمسابقة للتحكيم فيها.

وذهب بعض اللغويين الى القول بجواز الوجهين, يقول ابن سيدة: (وكُلُّ ما جاءَ على بِناء مُفَعَّلٍ فالكَسْرُ والفَتْحُ جائِزانِ في عَيْنِه كالمُجَرّبِ)( المحكم والمحيط الأعظم: ٩: ٣٠٩).

وأيده الزبيدي بقوله: (وجَوَّزَ جماعةٌ الوَجْهَيْن ، وقالُوا هو- المحكّم- كالمُجَرّب فإنّه بالكَسْر الذي جَرّب الأُمُور ، وبالفَتْح الذي جَرَّبَتْه الحَوادِث ، وكذلِكَ المُحَكِّم حَكَّم الحوادثَ وجَرَّبَها ) (تاج العروس: ٣١: ٥١٦).

فالزبيدي يوجه استعمالها بالصيغتين (اسم الفاعل واسم المفعول) بوقوع الفعل منه مرة ووقوعه عليه أخرى ؛ وهكذا يفعل المحكم فهو اسم مفعول بلحاظ تنصيبه من جهة أو جماعة ؛ واسم فاعل بلحاظ قيامه بالفصل والفرز بين المتسابقين.

وعلى ضوء مامر من بيان يرجح استعمال الصيغتين (المحكِّم) بالكسر و( المحكَّم) بالفتح إضافة الى الصيغة الاخرى(حَكَم) في نعت الشخص الذي يتصدى للتحكيم لتعلق أمر التحكيم وفعاليته به.